“この本をどうしても出したかった理由は、自分たちみたいにたった数人で、僕らの知らない街で何かを始めようとしている、ほかならぬ「あなた」に読んでほしかったからだ。”——— p.5

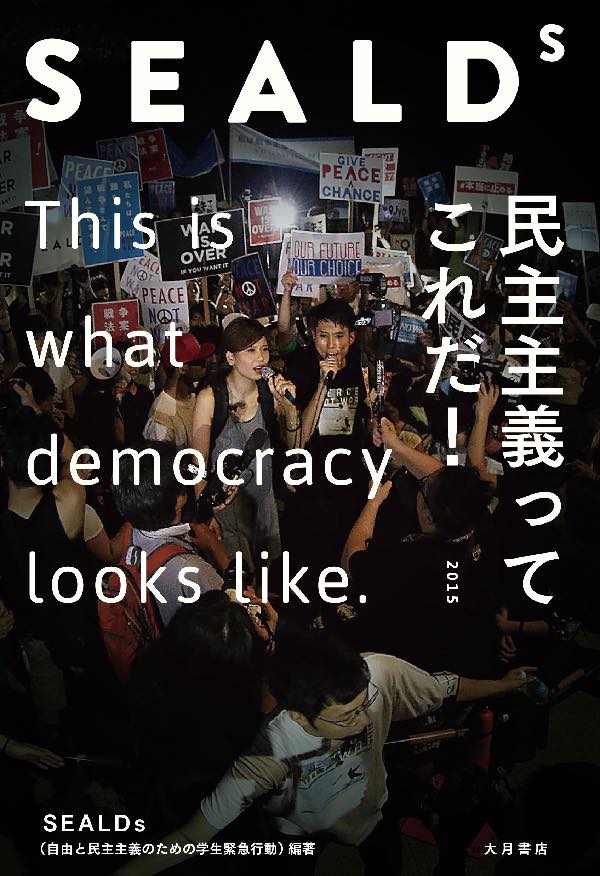

社会を変えたくても、自分ができることでなければ、自分のやることでもない。 社会に不安があっても、受け流せばいい。2015年の夏、 安保法制にNOと叫んだ若者 — SEALDsは、この閉塞感を破った。 彼らは初めてデモをした。 初めてトラメガを持った、コールをした、スピーチをした。 初めて新聞やテレビに映った。 希望と呼ばれ、馬鹿と呼ばれた彼らは、なぜ行動を起こしたかのか。「私」には何ができるのか。 これはその闘いと葛藤の軌跡である。

どっきょ

BOOK'S SELECTION

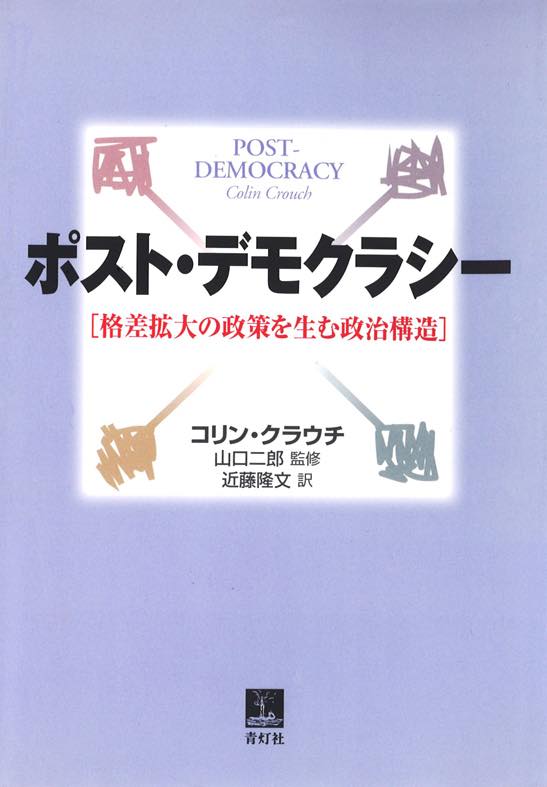

ポスト・デモクラシー — 格差拡大の政策を生む政治構造

コリン・クラウチ 著; 近藤隆文 訳

青灯社

2007年

“不満の焦点を問題の本当の焦点に向けなおすことが必要だ。世界中で地域社会を破壊し、不安 定な状態にしているのは、大企業と独占的な利 潤追求行動なのである。” ——— p.178

デモクラシーの時代は終わった。今や多くの先進民主主義諸国で選挙システムは形骸化し、実質的には大企業が政治を動かし、その結果、経済格差の拡大と貧困化が進行している。 悲観的でも何でもない、筆者が描くのはこの社会の確かなリアルだ。本書後半では、そんなリアルに抗するための政治プロジェクトにまで踏み込んで議論が展開される。冷静に現状を把握し、現実的な一手を打つ。その積み重ねこそが、デモ クラシーを再起動させる。

塩田潤

POST(ポスト)は、様々なかたちで日本の政治や選挙について考えるきっかけを提供するウェブサイトです。